6足歩行ロボ フォロ[MR-9107R]

以前の記事でご紹介したフォロが届いたので、今回から製作過程を紹介したいと思います。もし、これから実際にフォロを作る予定の方の参考にもなれば幸いです。

フォロのパッケージにも記載されていますが、難易度の基準としては以下のようになっています。プラモデルを作ったことがあればそこまで難しくなさそうですが、小学生には少し難しいと感じる部分もあるかもしれません。

- 難易度:4 (5段階中)

- チャレンジ年齢:10才

- 工作時間:3時間

パーツの確認

早速、箱を開封。まずは内容物のチェックからスタートです。

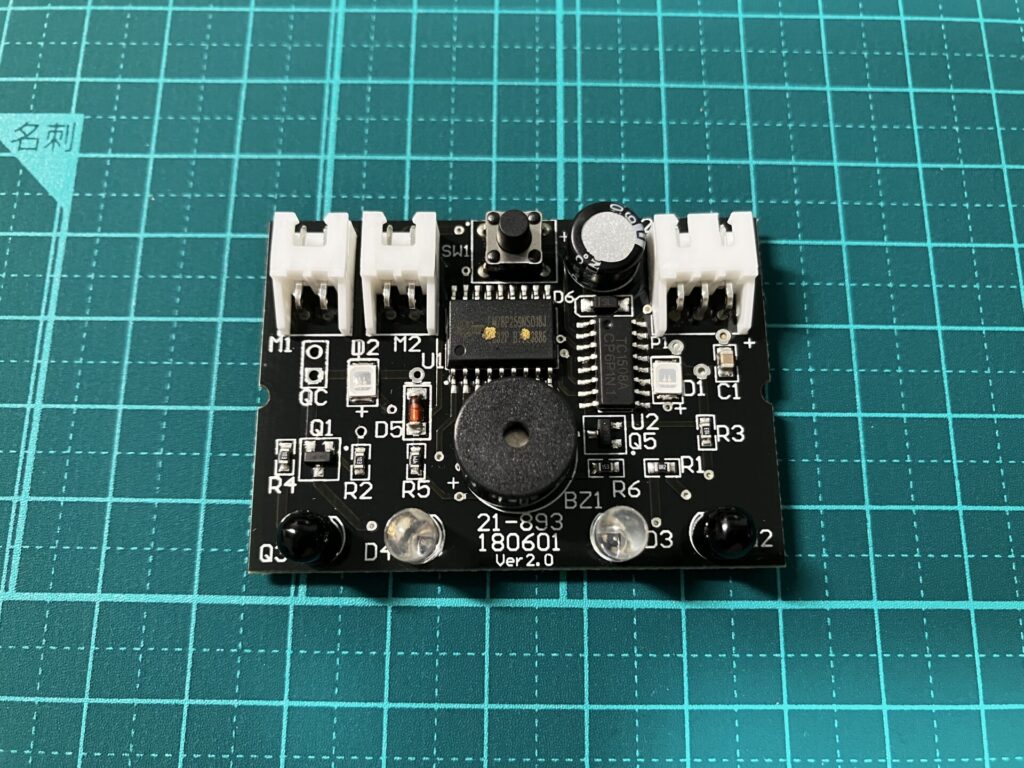

上記写真は、頭部パーツ、基板、説明書。基板はだいたい5~6cm角のサイズで思ったより小さい印象でした。

基板にはEM78P259Nという台湾メーカー製と思われるマイコンと、TC1508Aという中国メーカー製と思われるモータードライバのICが載っています。回路の事は別の記事で触れていきたいと思います。

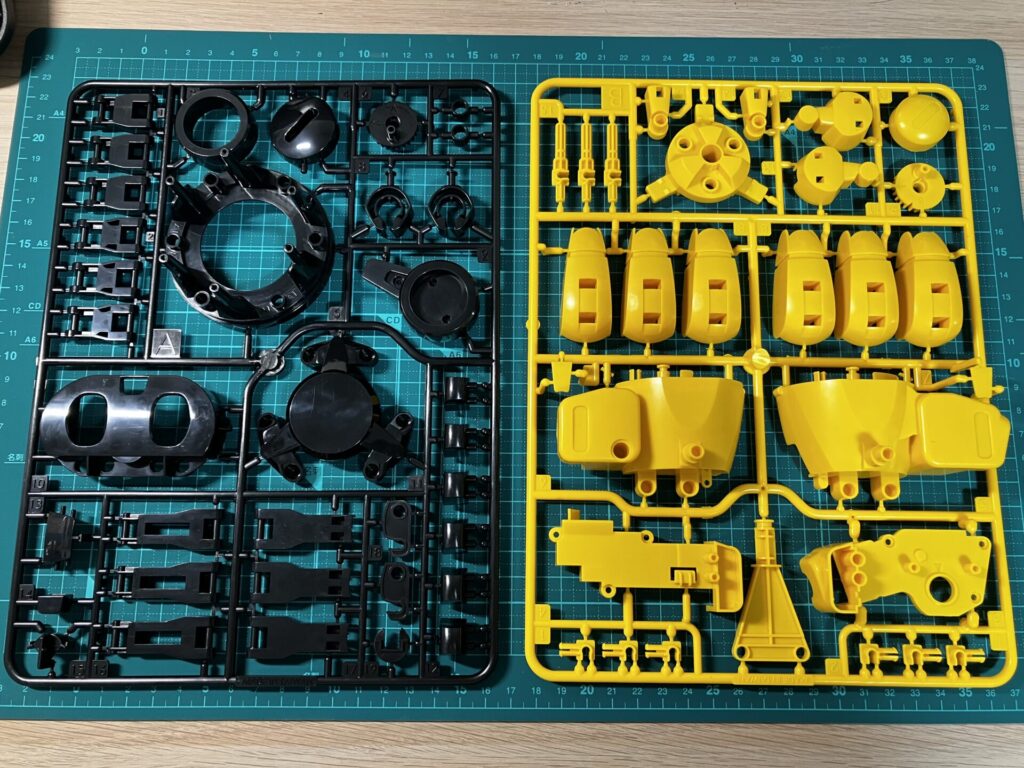

上の写真は胴体パーツで、黄色と黒があります。ガンダムとかのプラモデルに比べると、そこまでパーツ数は多くない印象です。

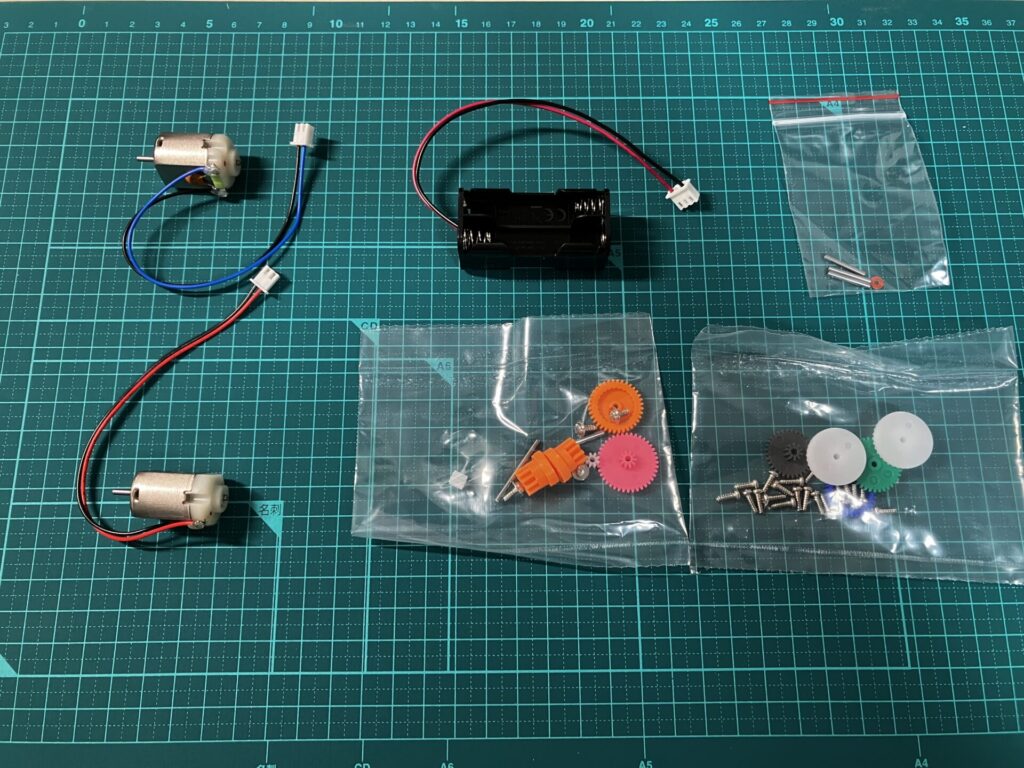

最後にモーター、電池ボックス、ギア、ネジ類。モーターはコードの色が違うものが2種類。ギアは色々な種類があります。ネジは本数が多いので、無くさないように注意が必要です。

ここまでの部品を、説明書にパーツリストと照らし合わせて欠品が無いことを確認。とりあえず一安心。

ボディー組み立て

それでは説明書に沿って組み立てを開始します。今回組み立て部位も多いので、この記事はボディーまでの製作を紹介します。

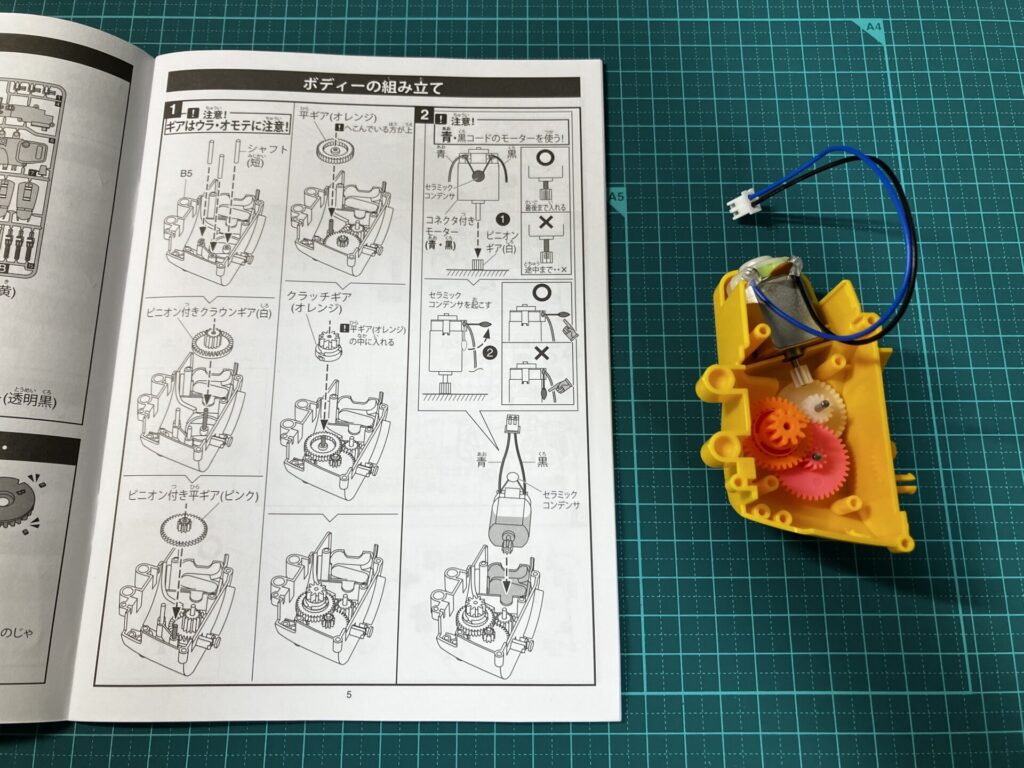

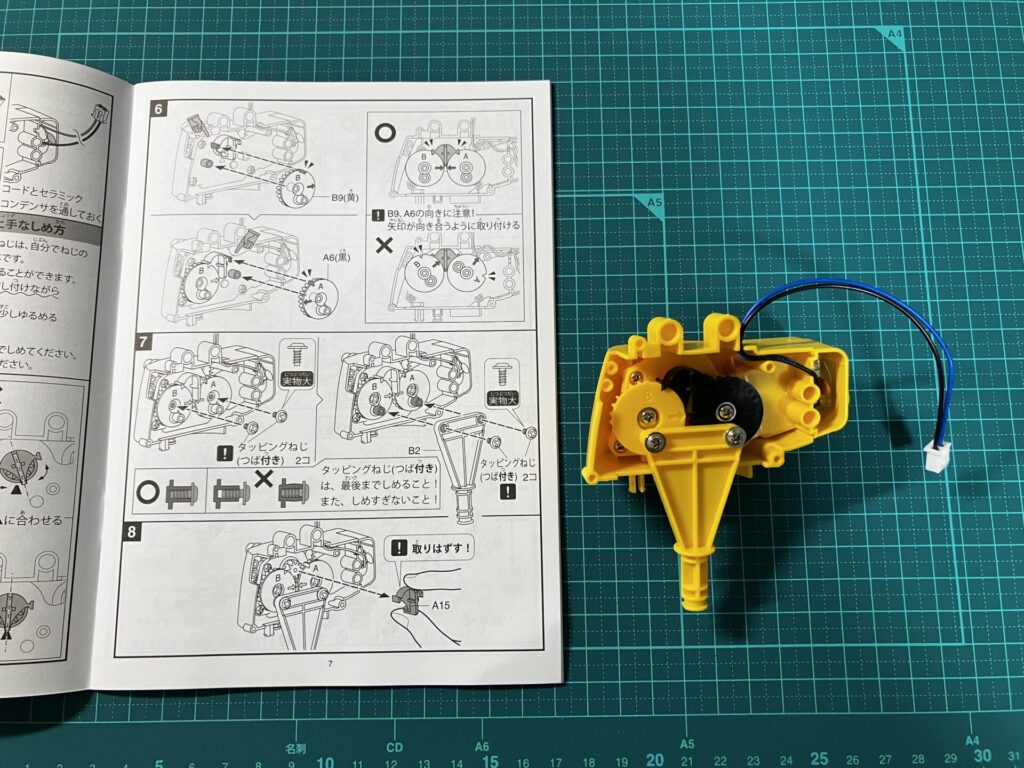

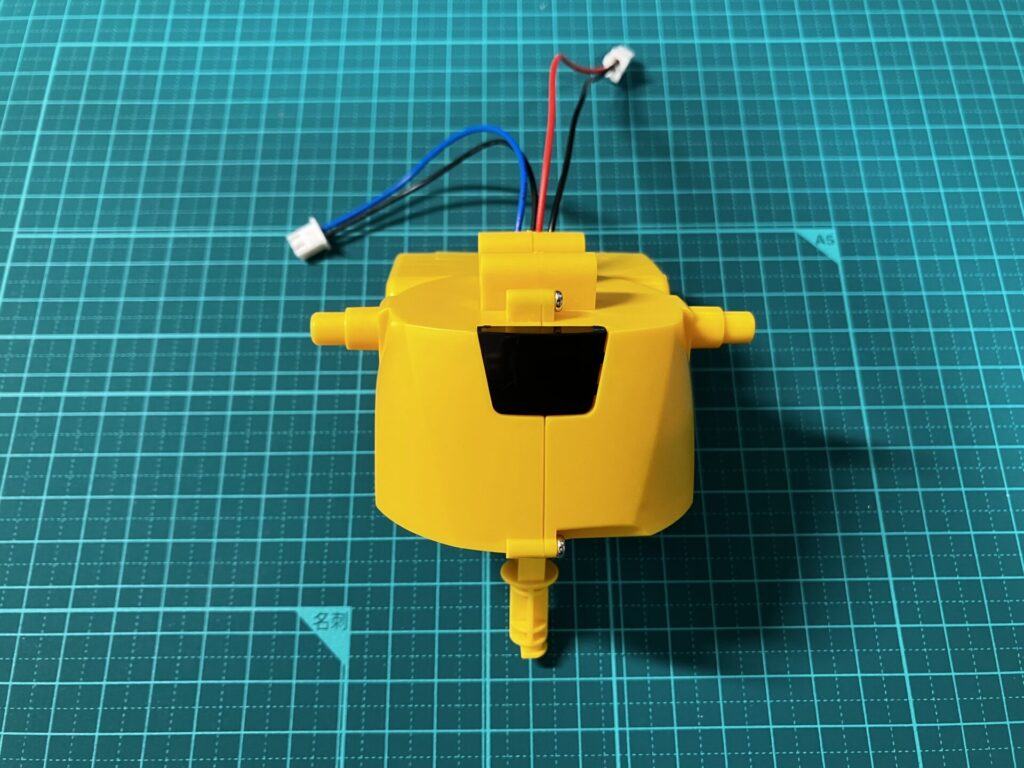

最初は青黒のコードがついたモーターと、ギアを組み込み。説明書にはギアの色まで書いてあるので、特に迷うことも無さそうです。

色々と部品を取り付けていって、タッピングねじで固定。タッピングねじは、つば付きとつば無しがあるので、間違えないように注意が必要です。

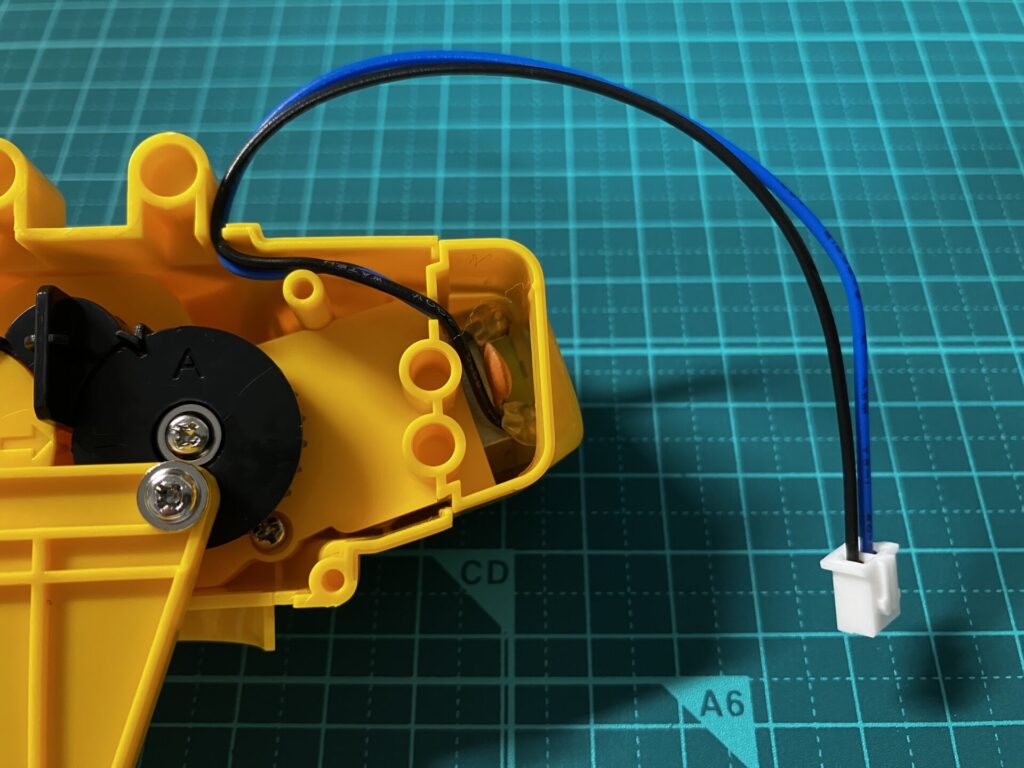

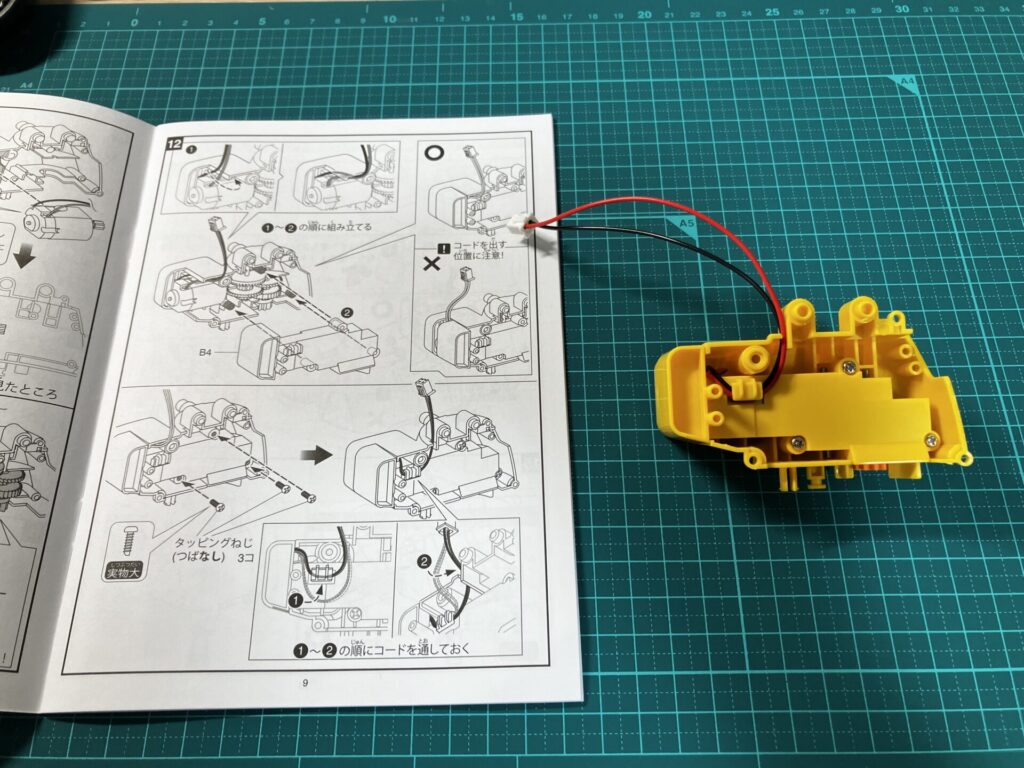

途中、モーターのセラミックコンデンサを立てたり、コードを通す場所に指定がありました。これらをやり忘れてしまうと、後でリカバリーが大変そうなので要注意なポイントです。

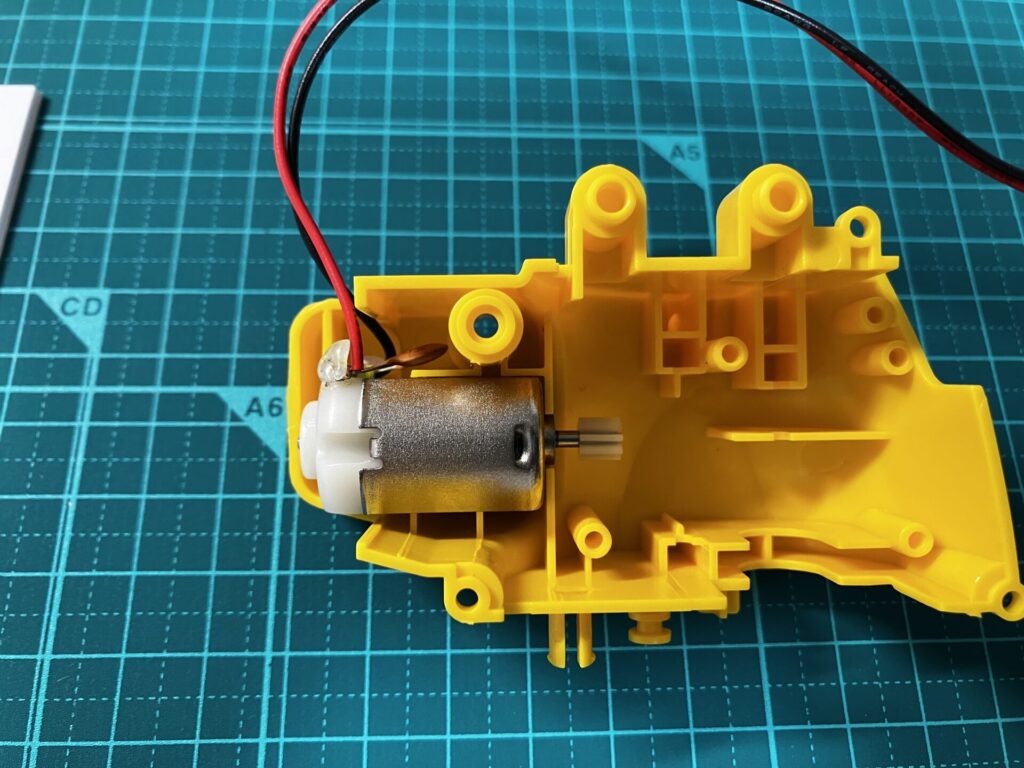

赤黒のコードがついたモーターも組み込んでいきます。こちらもセラミックコンデンサを少し立たせたり、コードの引き回しが必要になります。

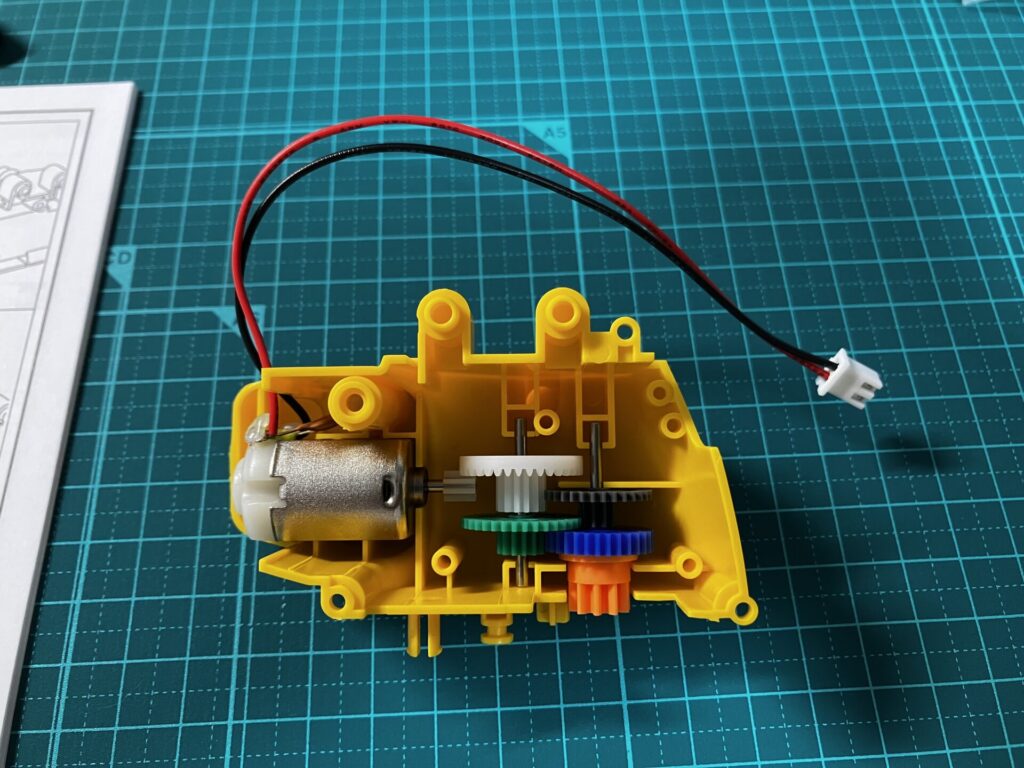

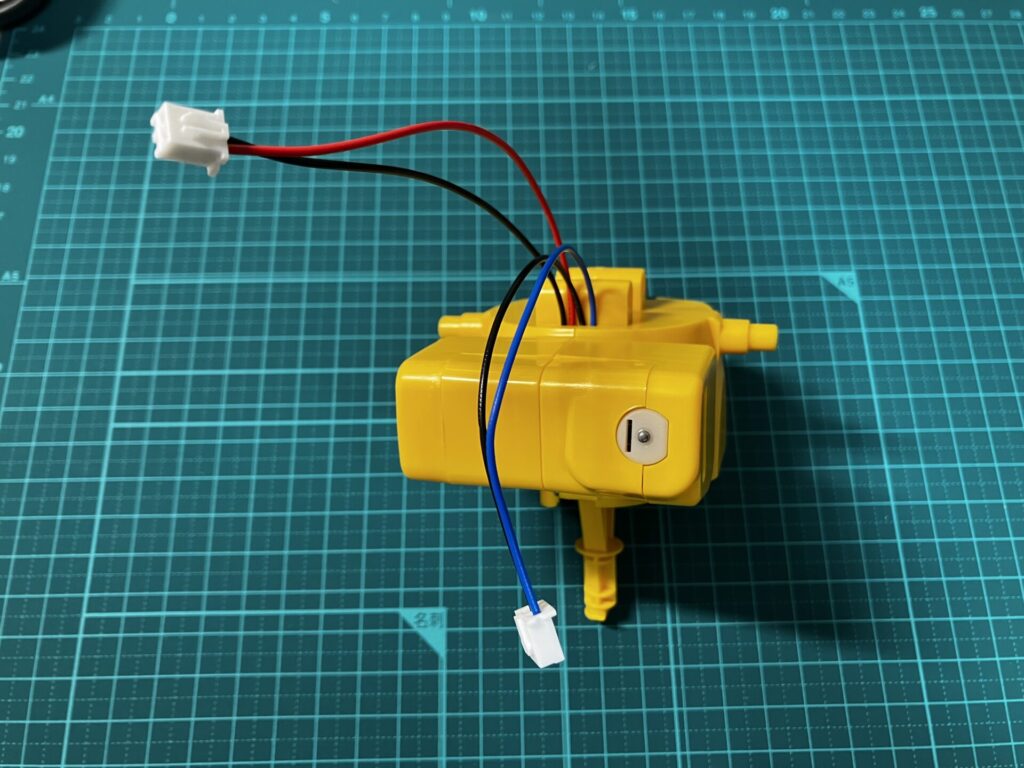

赤黒コードのモーターにもギアを取り付け。ここも説明書にギアの色まで説明が載っているので特に問題はなさそうです。

こちらもタッピングねじで固定し、説明書の通りにコードを引き回して完了。

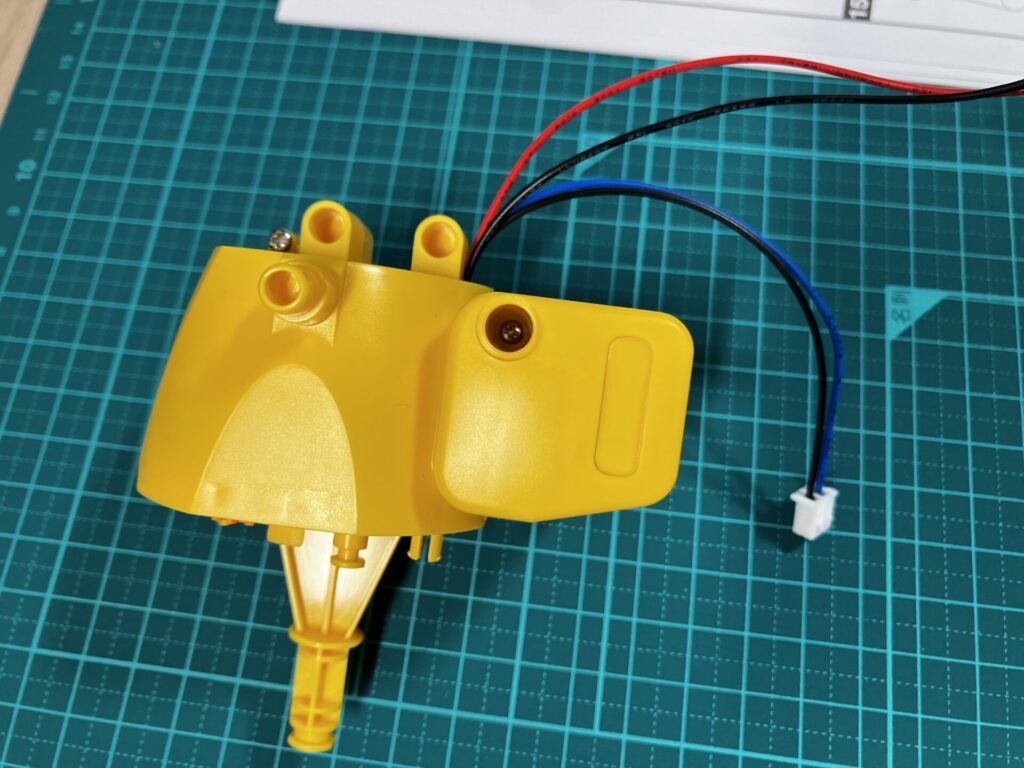

2つのモーターを組み込んだパーツを合体させて、ボディーが完成になります。ここまでの所要時間は写真を撮りながらでだいたい30分弱といったところでした。

パーツ合体時に、タッピングねじの取り付け場所で一か所だけ穴が狭いところがありました。ここはドライバーによっては穴にドライバーが入らないため、細めのドライバーを用意しておくと良さそうです。

次回ヘッドと手足の組み立て

ヘッドと手足の組み立ては次回の記事で紹介したいと思います。

これからの方針としては、フォロを組み立てて遊んだ後に、回路を調べた上で改造にもチャレンジしていきたいと思っていますので、是非今後の記事も見ていただければ嬉しいです。

今回は以上になります。それではまた次回。

コメント