前回の続き

前回の記事では、フォロのボディー部分を完成させました。今回はフォロを完成させ、実際に遊んでみた内容を紹介します。

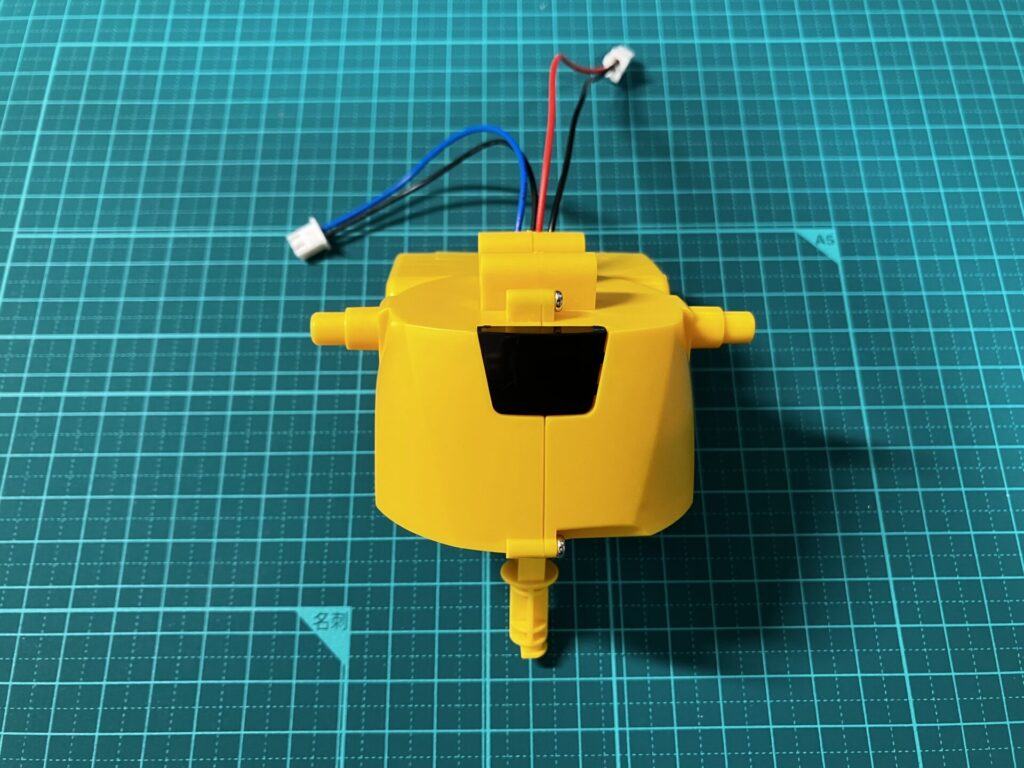

ヘッドパーツ組み立て

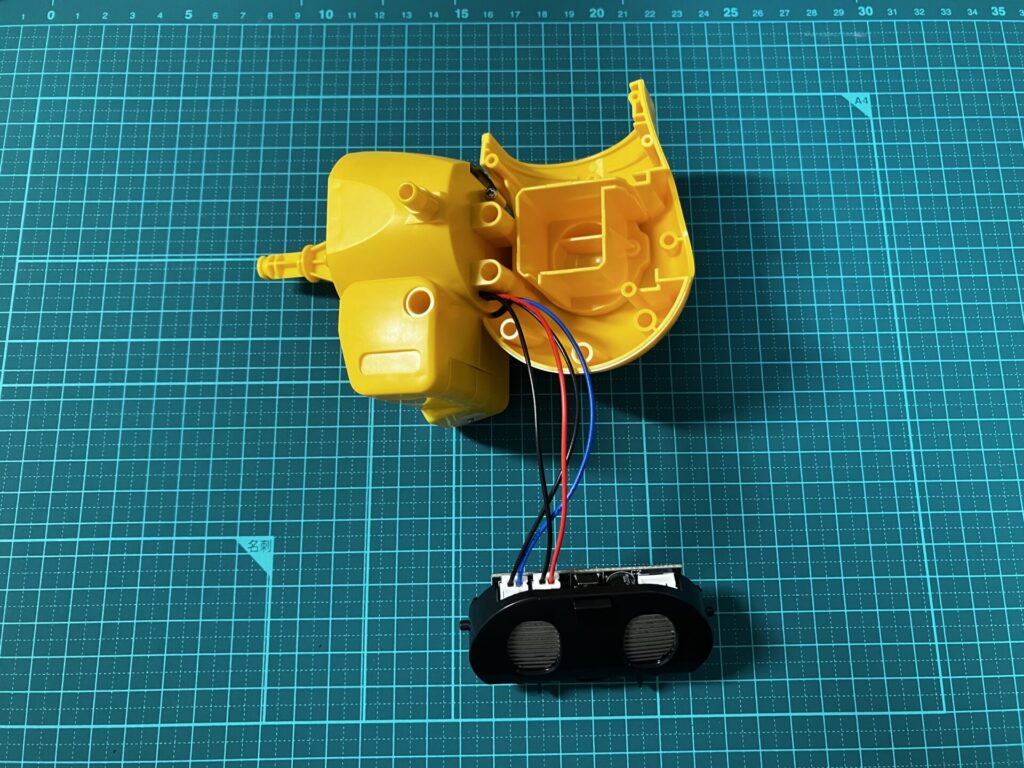

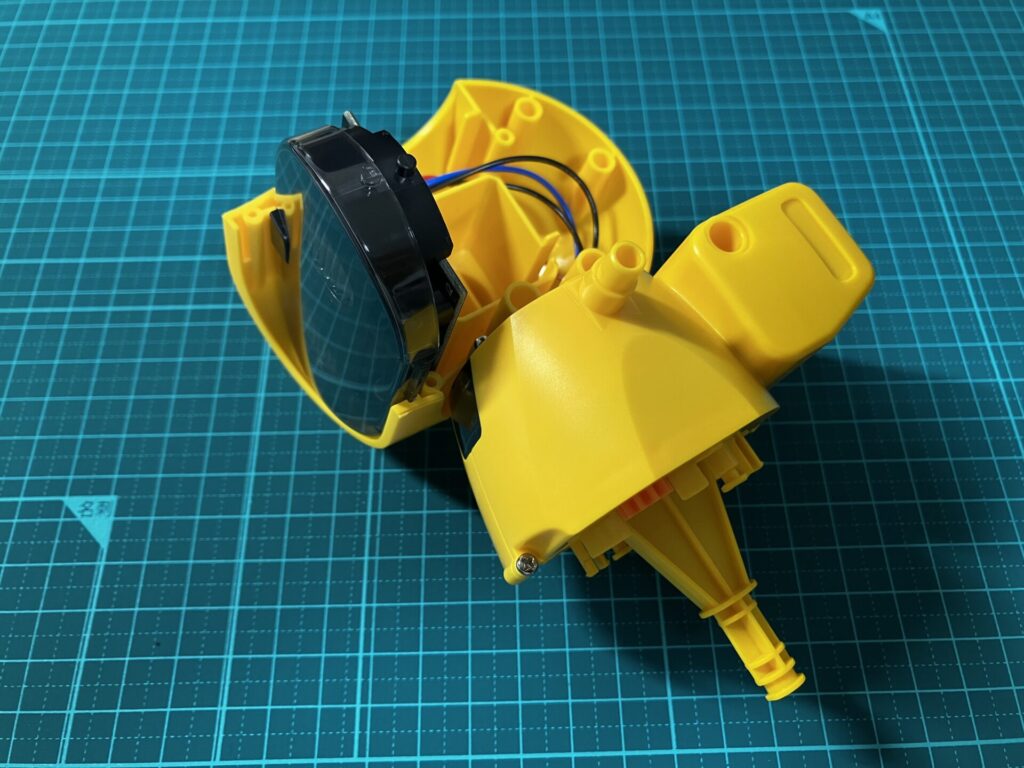

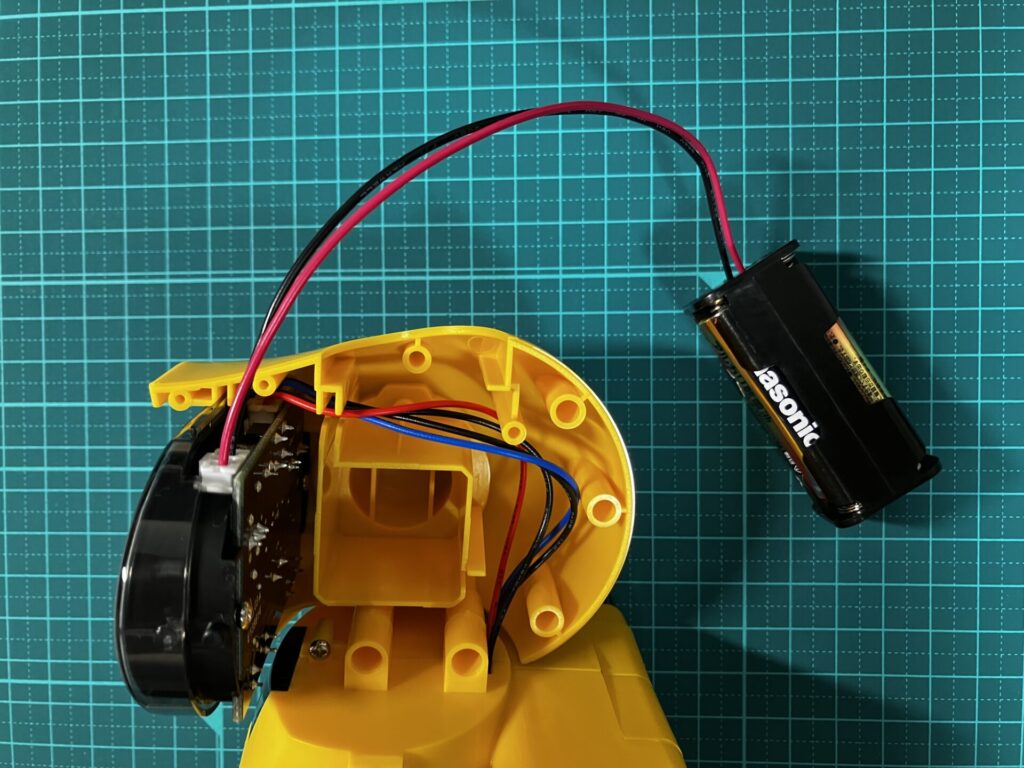

顔部分の組み立てです。顔の裏側に基板が配置されるので、目は基板に載っているLEDで照らされて光るようになっています。

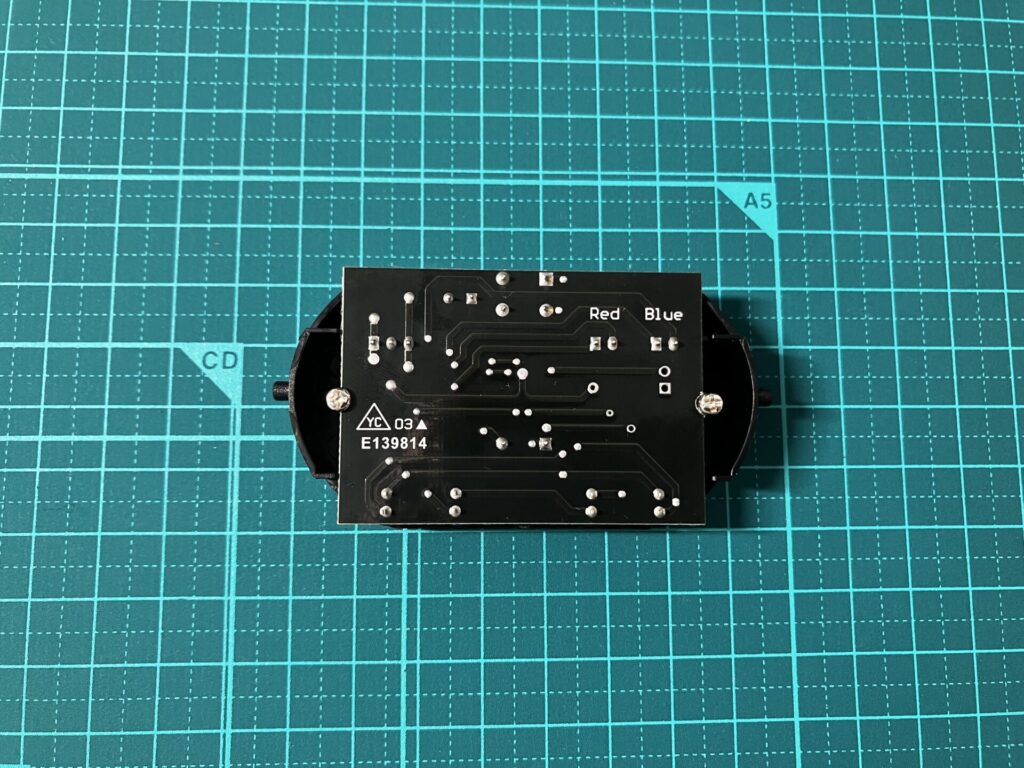

ボディーパーツのコードを、基板のコネクタに接続します。ここは説明書の書き方が少しわかりにくいのですが、青黒と赤黒のコードを接続するコネクタが逆にならないように注意が必要です。

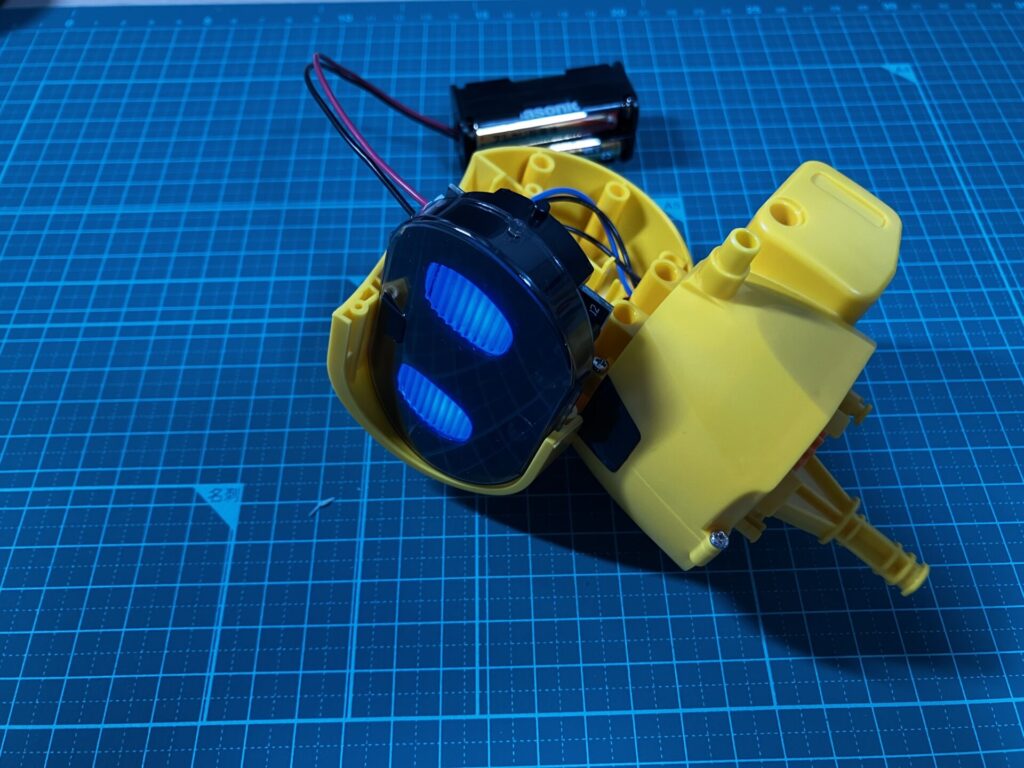

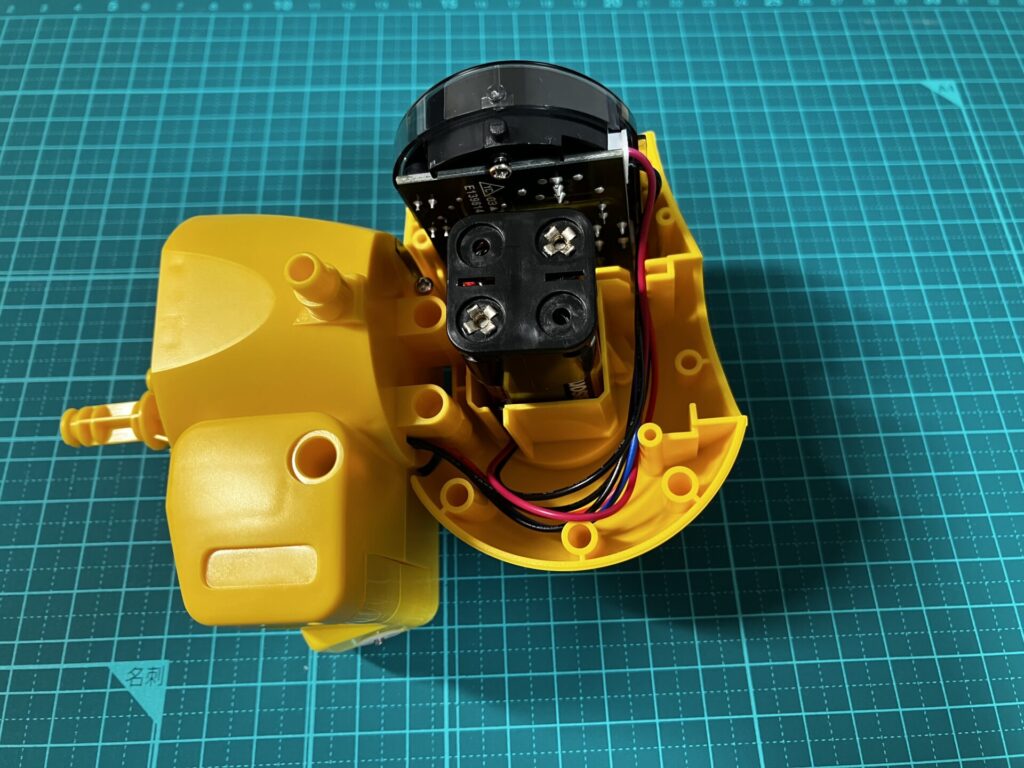

顔パーツを組み付けた後に、電池ボックス(単四電池を4個必要)を基板に接続します。コネクタが固いのでここでも注意が必要です。コネクタが接続されると一瞬だけ目の青いランプが光り、ブザーが鳴ります。この時にコネクタを外してもう一度接続しても何も反応しないので一回だけの動作になります。

一度コネクタを外してしまった後に、もう一度コネクタを接続した場合は、額のボタンを長押ししてフォロを起動してみることでただしく接続されているか確認することができます。フォロをオフする場合は、また額のボタンを長押しします。

電池ボックスを頭部に組み込んで、蓋をしてネジ止めします。ここでも、ネジが深い位置にあるため、長めのドライバーを用意しておいた方が良さそうです。

電池ボックスの蓋になる耳の部品を取り付け、ヘッドパーツが完成になります。

手足パーツの組み立て

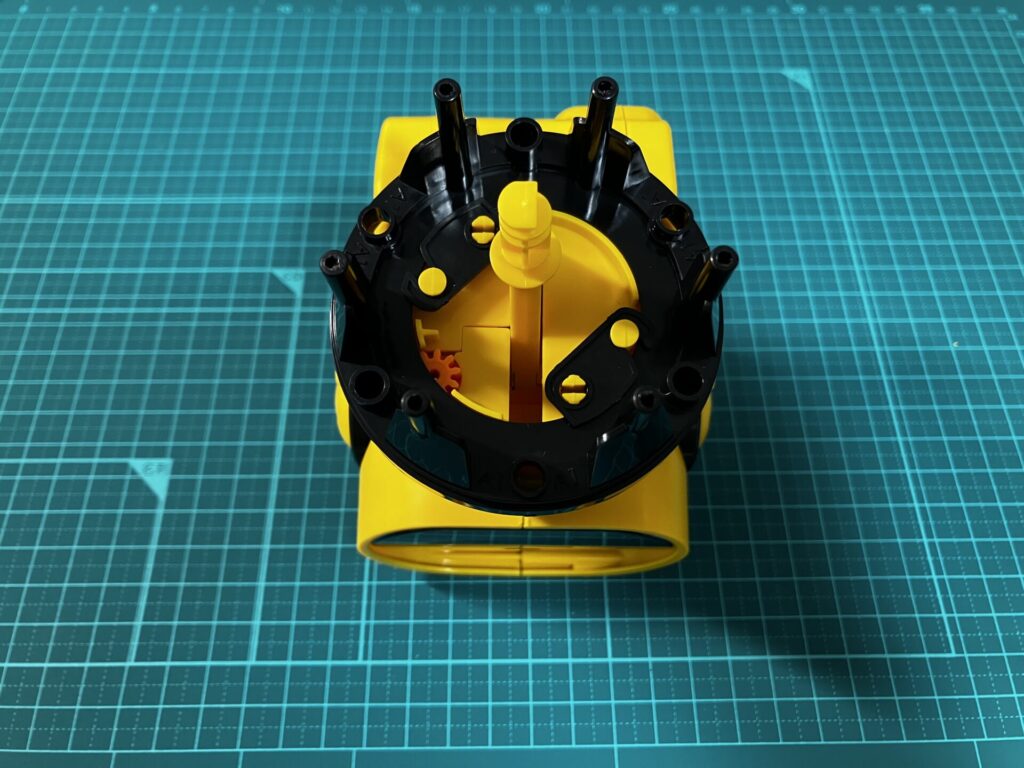

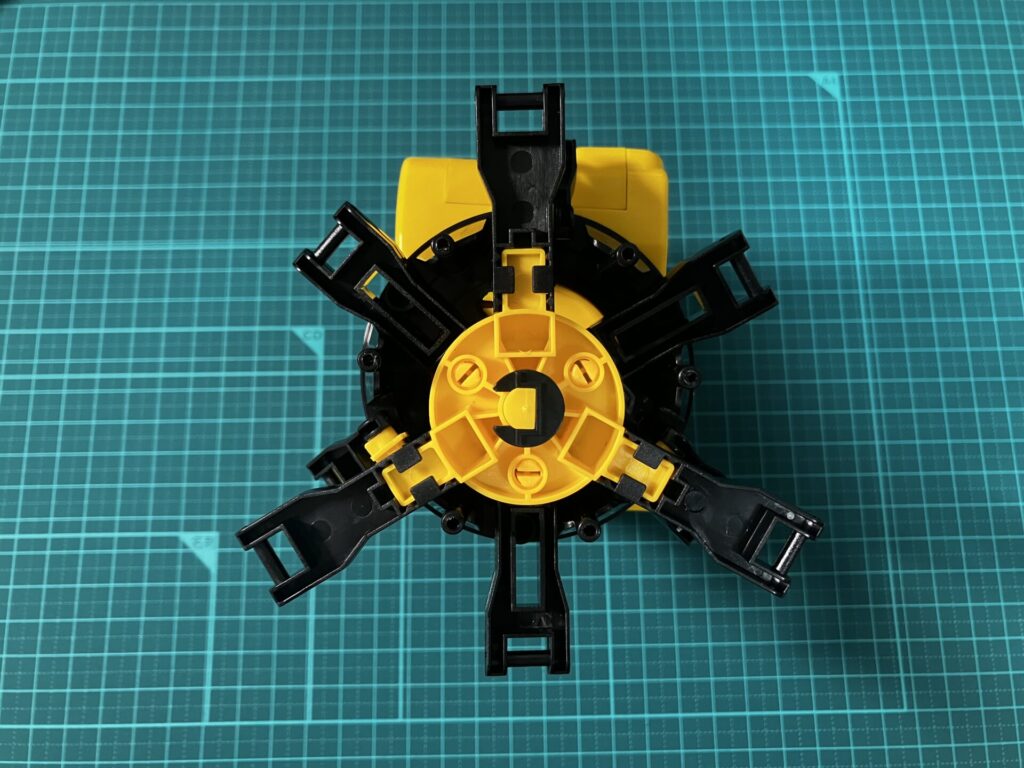

ヘッドパーツまで組みあがったフォロをひっくり返して、足パーツを組み立てていきます。

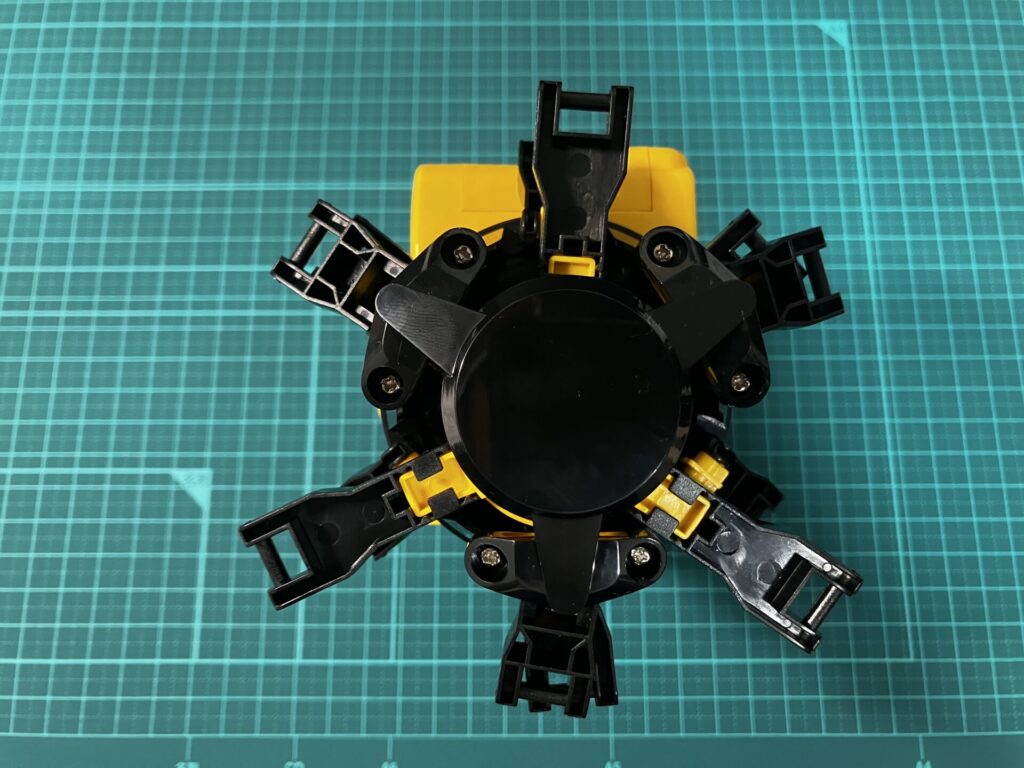

6脚分のパーツがどんどんと積み重ねるように取り付けていきます。足パーツは取り付け向きに注意が必要な個所がいくつかあったので、説明書を確認しながら取り付けていきます。全て重なるとかなりボリューム感になります。

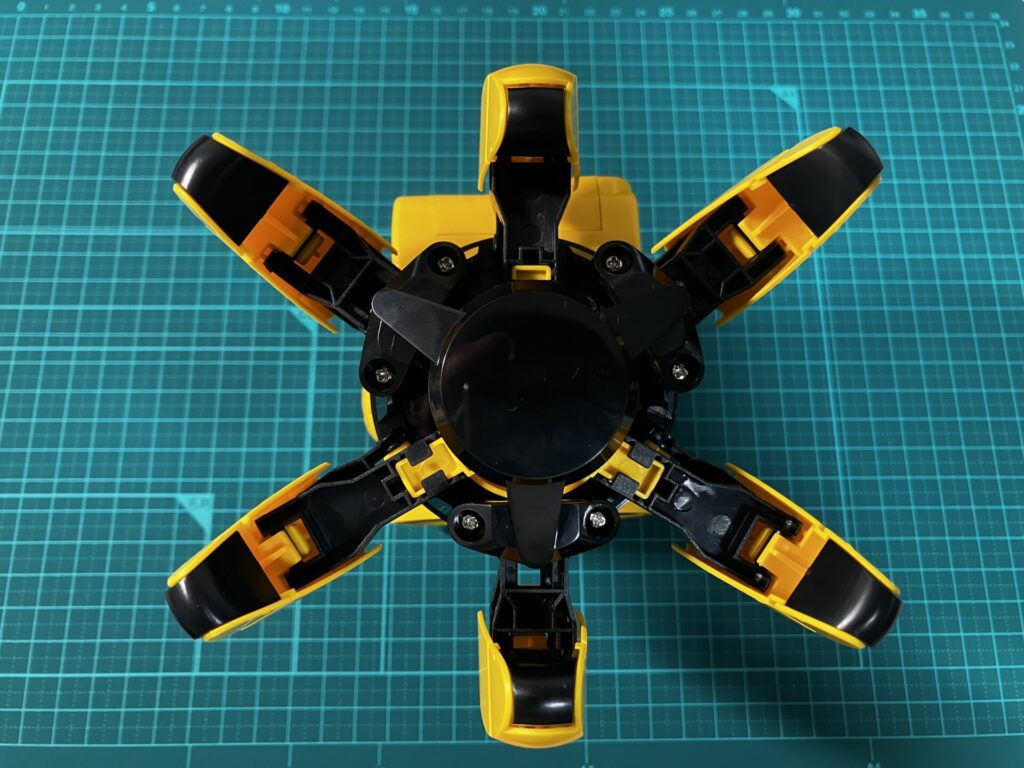

重ねていった脚を固定する部品をネジで固定し、足先のパーツを取り付ければ、脚部は完成になります。下から見るとカッコよさを感じます。

最後に手のパーツを取り付けてフォロが完成となります。手のパーツは自動でうごく機構ではないので単純に取り付けるだけでした。

ここまでトータルの作業時間は2時間前後くらいで、要所要所では説明書をよく確認しないといけない部分もありましたが、全体的には難しいと感じる部分はありませんでした。

起動して遊んでみる

額のボタンを長押しして起動させます。途中で一度電源投入できることを確認していましたが、無事に起動し、目が青く光りました。配線も間違ってなかったので一安心です。

額のボタンを押して早速遊んでみます。フォロには、目の前に物体に付いていく「なかよしモード」と目の前の物体を避けて進む「たんけんモード」があります。モードを選ばずに置いておくと「はやく遊んでよ!」と言わんばかりにシャカシャカ動いてきますが、この動きもなかなか可愛らしいです。

まずは「なかよしモード」で遊んでみます。「なかよしモード」は目の前の物体まで15cmの距離をキープします。目の前の物体が左右に動いても、ボディを回転させてきちんと追跡できるようになっています。

「たんけんモード」は逆に目の前の物体を避けて進んでいきます。ぶつからないようにどんどん先に進んできます。段ボールやティッシュBOXなどで迷路を作ってあげると楽しいかもしれません。

ちなみに、2歳の娘にフォロを見せたときは、動きにビックリして逃げようとしていました(笑)

まとめ

今回フォロを製作してみましたが、説明書もわかりやすかったので、大人が少しサポートしてあげれば十分に小学生でも難易度のように感じました。センサーや、モーターやギアといったメカニックの部分にも触れられるので子供の教材としても有効だと感じています。

個人的なエンジニアの興味としては、今後はフォロのモーターを使った動きを活かし、別の基板を接続した改造をしてみたいと考えています。次回以降の記事で、フォロの基板の内容や、どういった改造ができるのかアイデアを書き、実際に改造までチャレンジしていく予定です。

今回の記事が読んでいただいた方の参考になれば幸いです。

コメント